Mitteilungsblatt Nordheim

Neues aus Nordheim und Nordhausen

Nordheimer Geschichte (Der Katzentalbach und seine vielfältige Nutzung, Teil 4/Schluss)

Erfasst von: Redaktion, Schweiker, Beate | 16.10.2025

Am Ende des Katzentalbaches: Die Sägmühle Uhland / Schwarzkopf / Viertel

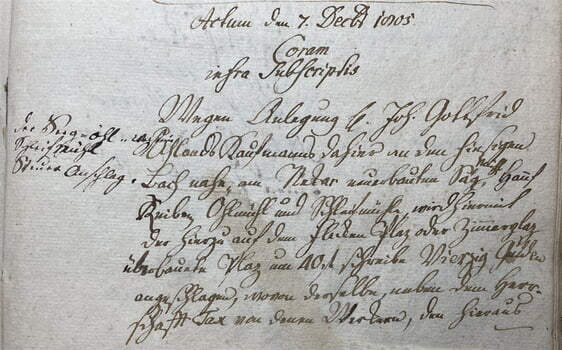

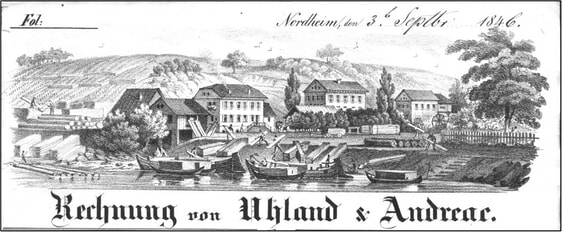

Die Wiege der Nordheimer Industrie liegt am Ende des Katzentalbaches kurz vor seiner Einmündung in den Neckar. Zunächst begann dort der in Kleingartach geborene Johann Gottfried Uhland 1801 auf der rechten Seite des Katzenbachtales in der Nähe des späteren Bahnhofes nach Kohle zu graben. Schon vor ihm machte der Maurer Philipp Lehmann in seinem Steinbruch auf der anderen Talseite Grabungsversuche nach Steinkohle. Uhland erhielt 1801 vom Bergamt in Alpirsbach eine Schürfgenehmigung. Er fühlte sich nun als Schichtmeister und Bergmann. Seinem „Bergwerk“ gab er den wohlklingenden Namen „Vaterländischer Nationalfleiß“. Nach vielen Schwierigkeiten und offensichtlicher Erfolglosigkeit gab Uhland sein Bergwerk auf und versuchte sich an gleicher Stelle ab 1804 als Sägmüller und Handelsmann.

Uhland erhielt 1804 vom Oberamt die Genehmigung zum Betrieb von 2 Wasserrädern am Ende des Katzentalbaches für den Antrieb einer Sägmühle. Im gleichen Jahr heiratete er Christine Friederike Seybold (*1782), die älteste Tochter des Gerichtsschreibers Christian Gottfried Seybold und dessen Frau Susanne Herrlinger. Sie war die Schwester des späteren Geheimen Hofrats Wilhelm von Seybold. Die Mitgift der Braut dürfte beträchtlich gewesen sein, so dass Gottfried Uhland bereits 1805 sein Geschäft um eine Schleifmühle, eine Ölmühle und eine Hanfreibe erweiterte.

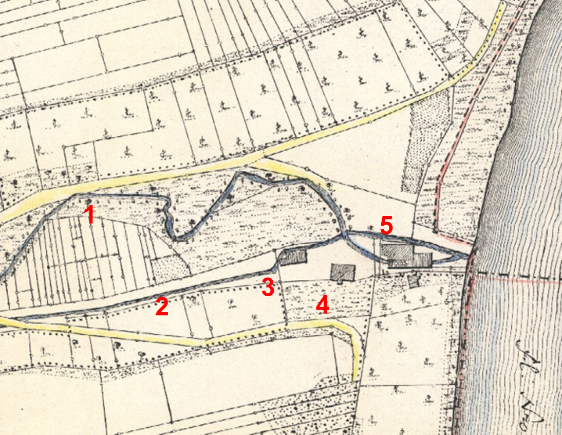

Uhland verarbeitete nun ganze Langholzstämme, die auf dem Neckar angeflößt wurden. An der Nordheimer Anlände am Ufer des Neckars wurden die Stämme an Land und in das Uhland’sche Sägewerk geschafft. Dort wurden sie zu Balken und Brettern geschnitten. Das Geschäft entwickelte sich gut, viele Kunden kamen auch von auswärts (Böckingen,Klingenberg, Sontheim, Horkheim, Nordhausen usw.). Besonders nach dem Ortsbrand von 1810 wurde Bauholz aller Art benötigt und die Firma florierte. 1835 übergab Gottfried Uhland sein Geschäft und Vermögen an seine Kinder, 1838 starb Uhland im Alter von 76 Jahren. Nun wurde die Firma von August Uhland (*1808) weitergeführt. 1836 betrieb er eine Holzhandelsgesellschaft (zunächst mit seinem Bruder Wilhelm), in Verbindung mit der Sägmühle noch eine Ölmühle und eine Hanfreibe. August Uhland war, wie sein verstorbener Vater, sehr unternehmungsfreudig. Er erweiterte den Betrieb in den Folgejahren noch um eine Gipsmühle und eine Baumwollspinnerei. Alle Gewerke wurden durch das Wasser des Katzentalbaches angetrieben. 1835 wollte Uhland die Wassermenge für das Wasserrad durch ein in den Neckar eingehängtes Schöpfrad erhöhen. Er erhielt die Erlaubnis für den Bau, realisiert wurde dieses Vorhaben allerdings nicht.

Mit einer Hanfreibe wurde eine Weiterverarbeitung des Hanfes zur Leinwand ermöglicht. Das Besondere an der Hanfreibe ist der kegelförmige Reibstein. Der zerriebene Hanf oder Flachs, der zum Teil noch breitfasrig ist, wird vom rollenden Stein fein zerfasert.

Ölmühlen sind Mühlen, die aus Ölfrüchten wie Raps, Mohn, Bucheckern, Nüssen, Traubenkernen, Leinsamen, Sonnenblumenkerne und Hanf pflanzliches Öl gewinnen. 2 kg entkernte Walnüsse ergeben etwa 1 Liter Öl, 3 kg Raps oder Mohn genauso. Man brauchte Öl für eine Vielzahl von Arbeiten, z.B. Rüböl (Rapsöl) zum Füllen der Lampen. Eine Hanfreibe sowie eine Gipsmühle (Gipsstampfe) gab es in Nordheim in der Unteren Mühle und in der Sägmühle. In Gipsmühlen oder -stampfen wurde Düngemittel aus gemahlenem Gips hergestellt, die erste verbreitete Form der Mineraldüngung von Äckern und Wiesen. Die Mühlen waren selten reine Gipsmühlen, sondern meist ein Betriebszweig von Mahl- oder Ölmühlen. Ein Stampfwerk besteht aus mehreren starken, senkrecht stehenden Eichenbalken, welche mittels einer horizontalen, mit Zapfen versehenen Holzwelle angehoben und wieder fallen gelassen werden. Die Untere Mühle besaß noch 1870 ein Stampfwerk mit 6 Stampfen. Eine solche Einrichtung verursachte, ähnlich wie die Hanfreibe, viel Krach und Staub, außerdem aber noch erhebliche Erschütterungen. Das Rohmaterial für die Gipsmühle bezog Uhland aus seiner eigenen Gipsgrube in Dürrenzimmern.

1844 erwarb Uhlands Schwager Heinrich Andreae die Hälfte der Sägmühle und trat als Teilhaber mit in das Geschäft ein. Man richtete am Neckarufer eine Floßanländestelle ein und handelte nun mit ganzen Flößen. Die Baumstämme wurden über eine „Holzausschleife“ zur Weiterverarbeitung auf das Gelände des Sägewerkes gebracht.

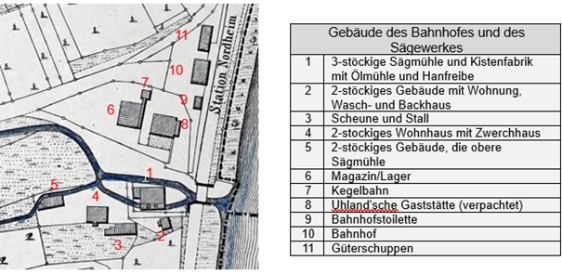

Als 1844 die Bahnhstrecke Esslingen – Stuttgart - Ludwigsburg gebaut wurde, erhielt die Firma den Zuschlag für die Lieferung von Eisenbahnschwellen. Ebenso in den Folgejahren beim Ausbau der Strecke bis nach Heilbronn, die am 25. Juli 1848 eröffnet wurde. Auch nach den großen Stadtbränden in Güglingen 1849 und 1850 ergab sich ein großer Bedarf an Bauholz für den Wiederaufbau. Das Geschäft florierte, und nach dem Bau der Bahnstation in Nordheim, die auch Endpunkt der Postlinie Cleebronn-Brackenheim-Nordheim war und von Fahrgästen aus der ganzen Umgebung aufgesucht wurde, stellten Uhland und Andreae den Antrag zum Bau einer Gastwirtschaft zwischen ihrer Sägmühle und dem Bahnhof. 1848 erhielten sie die Konzession für „Uhlands Speisewirtschaft“, die verpachtet wurde und der sie 1850 noch eine Kegelbahn hinzugefügt haben. Schwierig wurde es für Uhland, als sich sein Schwager Heinrich Andreae 1854 durch Überschuldung an den Rand eines Konkurses brachte. Die gemeinsame Handelsgesellschaft wurde 1865 aufgelöst, Uhland übernahm die Schulden und einigte sich außergerichtlich mit den Gläubigern.

August Uhland brachte die Firma wieder auf die Beine und führte das Geschäft bis zu seinem Tod 1864. Seine Erben waren seine kränkliche Frau Christine Louise Uhland und die drei Töchter. Bis 1875 verwaltete die Witwe zusammen mit einem Geschäftsführer die Sägmühle. Am 1. März 1875 ging der ganze Betrieb für 26 000 Gulden an Kaufmann und Holzhändler Friedrich Schwarzkopf, den alleinigen Inhaber der Heilbronner Firma Gebr. Schwarzkopf. Schwarzkopf erweiterte und modernisierte die Sägmühle und richtete eine Kistenfabrik ein. 1878 starb Schwarzkopfs zweite Ehefrau Pauline geb. Andrassy verwitwete Uhl. Ein Jahr später heiratete er die Uhland-Tochter Friederike Charlotte.

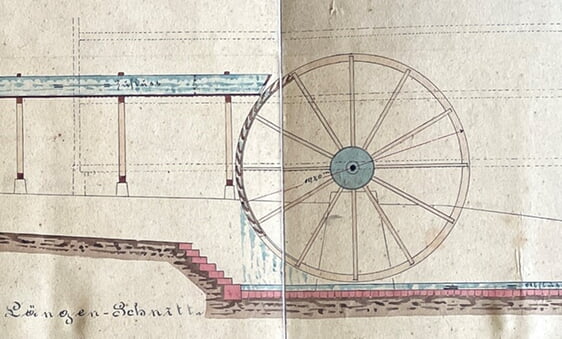

Bis zum Jahr 1906 arbeitete die Firma ausschließlich mit Wasserkraft. Am Ende des 370 Meter langen Zuflusskanales floss das Wasser des Katzentalbaches in einem aus Eichenholz gefertigten und

ca. 80 cm breiten und 70 cm hohen Gerinne auf Pfeilern bis vor das Wasserrad. Dieses war ein rückschlächtiges Zellenrad mit einem Durchmesser von 10,20 m und einer Breite von 1,35 m. Ein Zellenrad besitzt nicht nur Schaufeln, sondern allseits geschlossene becherartige Kammern zur Aufnahme des auftreffenden Wassers. Rückschlächtig bedeutet, dass sich das Rad entgegen der Fließrichtung des Bachwassers dreht. Das Gefälle des Wassers, also die Differenz zwischen Ober- und Unterwasser, betrug stattliche 9,20 m. Bereits im Jahr 1886 wurde das hölzerne Gerinne durch ein gusseisernes Rohr mit einem Durchmesser von 55 cm ersetzt. Friedrich Schwarzkopf leitete die Firma noch bis 1906, dann übernahm sein Sohn Richard das Geschäft. Große Veränderungen traten ein, als am 27. April 1906 das Sägewerk durch einen Brand zerstört wurde. Beim nachfolgenden Wiederaufbau wurde das Wasserrad durch eine Spiralsaugturbine ersetzt, die für eine optimalere Nutzung der Wasserkraft sorgen sollte. Die Drehbewegung der Turbinenachse wurde auf eine Transmission übertragen und damit die einzelnen Maschinen mit Schwungrädern und Riemen angetrieben.

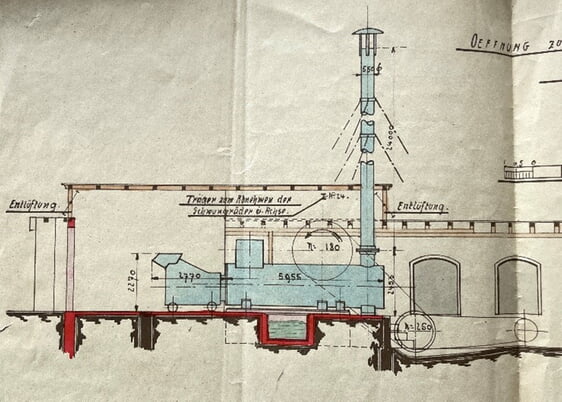

1913 baute Schwarzkopf eine „Lokomobile“, eine Art Dampfmaschine, als zentralen Antrieb ein. Allerdings war das Gemeindewasser für den Betrieb wenig geeignet, sodass die Anlage 1930 durch eine modernere Dampfkesselanlage ersetzt wurde. 1923 wandelte Friedrich Schwarzkopf die Firma in eine Aktiengesellschaft um. Unter den Aktionären befand sich auch der 1889 geborene Walter Viertel aus Johanngeorgenstadt in Sachsen. Dieser übernahm die Firma 1938 als alleiniger Inhaber bis zu seinem Tod 1962. Die Firma ging danach an seine Frau Meta, später auf den Sohn Wolfgang Viertel (*1914) über.

Ein weiterer Großbrand im Jahr 1961 läutete das Ende der Firma Schwarzkopf/Viertel ein. Große Teile des Sägewerkes und wertvolle Maschinen wurden zerstört. Zwar wurde 1963 ein neues Fabrikgebäude erstellt, aber die Firma erholte sich nicht mehr und musste den Betrieb einstellen. Die Betriebsgebäude und Betriebsgrundstücke wurden 1975 versteigert. Die Gemeinde erwarb den Mühlkanal, dessen Wasserbenutzungsrecht 1975 erloschen war, und füllte ihn auf, sodass der ursprüngliche Zustand des Baches wieder hergestellt war.

Der Katzentalbach fließt auch heute noch weiterhin unter dem Gelände der ehemaligen Firma Viertel durch und tritt vor dem „Durchlass“ kurz wieder ans Tageslicht, ehe er unter dem „Durchlass“ wieder verschwindet und in einem breiten, flachen Wasserlauf in den Neckar mündet. Was das Wasser dieses Baches früher auf seinem ⁄ stündigen Lauf durch die Nordheimer Markung für Mensch und Tier alles geleistet hat, ist erstaunlich und leider weitgehend in Vergessenheit geraten.

Der Betrieb der Sägmühle am Ende des Katzentalbaches war der erste „industrielle“ Betrieb in Nordheim. Ab 1804 entstanden dort Arbeitsplätze durch ein Sägewerk, eine Ölmühle, Gipsmühle, Schleifmühle, Hanfreibe und durch eine Spinnerei. Über lange Zeit bot diese Fabrik Menschen Arbeit und Einkommen. Es ist schade, dass von allen Einrichtungen entlang dieses Baches, auch von den beiden Mahlmühlen, außer ein paar alten Mahlsteinen keinerlei Spuren mehr erhalten sind.

Ulrich Berger

Alle Artikel der Rubrik:

- Second Fashion Lounge

- Kindersachenbasar 19.10.2025

- Begegnungscafe Freundeskreis miteinander 19.10.2025

- Pippi feiert 80.Geburtstag

- Skibörse 25./26.10.2025

- Interaktive Lesung mit Dr. med. Sibylle Mottl-Link

- Vorlesemonat Jugendfeuerwehr 04.11.2025

- Kartenspielrunde am 21.10.2025

- Herzliche Einladung zur Ausstellung in der Nordheimer Scheune: Julian Riedel „Crepuscolo“, Malerei. 11. Oktober – 22. November 2025.

- Mittagstisch für Senioren im Alten Bauhof

- Termine Offener Senioren Treff – Programm im Oktober und November

- Bürgerbüro und Standesamt am Dienstag, 25. November 2025 vormittags geschlossen

- Hinweis auf die Polizeiverordnung der Gemeinde Nordheim - Leinenpflicht für Hunde im Innenbereich und Verunreinigungen durch Hunde

- Schutz der Sonn- und Feiertage im November

- Haben Sie Interesse einen Garten zu pachten?

- Kommunale Wärmeplanung – Fachworkshop für die Planung im Konvoi Lauffen, Neckar-westheim, Nordheim, Talheim, Flein

- Hochwassergefahren – gesetzliche Pflicht zur Eigenvorsorge Worauf Sie (k)einen Anspruch haben

- Sachspendensuche und sonstige Neuigkeiten

- AS-Schneider feiert 150 Jahre Unternehmensgeschichte

- Nordheimer Geschichte (Der Katzentalbach und seine vielfältige Nutzung, Teil 4/Schluss)

- Kindersachenbasar 19.10.2025

- Einladung Freundeskreis Miteinander

- Termine Offener Senioren Treff – Programm im Oktober

- Nächster Mittagstisch für Senioren am Donnerstag, 6. November 2025 im Foyer

- Apfelernten am Samstag 27.09 und 04.10.2025

- Für die Menschen in der Ukraine

- Nachruf Theodor Volz

- Diamantene Hochzeit in Nordheim

- Traubenlese 2025

- Kinderfrühstück mit Fridulin am 08.11.2025

- Termine Offener Senioren Treff – Programm im Oktober

- Nächster Mittagstisch für Senioren am Donnerstag, 6. November 2025 im Foyer

- Offener Appell des Gemeindetages zur Lage der Kommunen

- Aus der Sitzung des Gemeinderats vom 25. September 2025

- Herbstfest im Karl-Wagner-Stift

- Kinderfrühstück 8.11.2025

- Nachmittags in der BÜ

- Abends in der BÜ

- Termine Offener Senioren Treff – Programm im Oktober

- Interaktive Lesung mit Dr. med. Sibylle Mottl-Link

- Vollsperrung der Straße Bahnhofplatz im Bereich des Bahnübergangs - 11.09.2025 – 28. November 2025

- Vorankündigung zur Ausstellungseröffnung in der Nordheimer Scheune

- Veranstaltungen im Oktober 2025

- Wurzeln schlagen - Begegnungscafe

- Einladung Freundeskreis Miteinander

- Vollsperrung am Bahnhof Nordheim – Umleitung für Radfahrer

- Abends in der Bü - Ortsbücherei Nordheim

- Begegnungscafe Termine in 2025

- Vollsperrung des Verkehrs- und Radwegs beim Bahnhof in Nordheim ab 10. September – voraussichtlich 28. November 2025

- Jahresablesung der Wasserzähler 2025

- Begegnungcafe Wurzeln schlagen: Nächste Termine

- Tempo 30 in den Ortsdurchfahrten wird umgesetzt

- Vollsperrung des Verkehrs- und Radwegs beim Bahnhof in Nordheim - 24. Juli – 31. Oktober 2025

- Spiritus - Termine für 2025