Mitteilungsblatt Nordheim

Neues aus Nordheim und Nordhausen (Archiv)

Dieser Artikel befindet sich im Archiv!

Nordheimer Geschichte

Erfasst von: Redaktion, Aslan, Selin | 07.07.2025 – 28.07.2025

(Der Katzentalbach und seine vielfältige Nutzung, Teil 2)

Nordheimer Mühlen: Die Obere Mühle

war die jüngere von zwei Mahlmühlen in Nordheim. Sie wurde wasserrechtlich und verwaltungstechnisch als „Triebwerk Nr. 69“ geführt. Diese Bezeichnung rührte daher, dass man alle zur wirtschaftlichen Nutzung mit Wasser angetriebenen Anlagen wie Mahlmühlen, Sägewerke, Hammerwerke, Ölmühlen usw. als „Triebwerk“ bezeichnete und mit einer laufenden Nummer versehen hat. Die genauen wasserrechtlichen Details und Genehmigungen wie Stauhöhe, Wasserentnahme usw. wurden im Wasserrechtsbuch vom Landratsamt festgehalten und kontrolliert.

Den Bau der Oberen Mühle in Nordheim hatte der Brackenheimer Müller Jacob Greulich 1723/24 bei Sebastian Bohl, einem Maurer aus Neckarsulm, in Auftrag gegeben. Der Bau der Oberen Mühle im 18. Jahrhundert steht vermutlich auch im Zusammenhang mit der Gründung von Nordhausen im Jahre 1700. Für die zunehmende Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe und der bewirtschafteten Flächen reichte die Kapazität

der Unteren Mühle nicht mehr aus. Jacob Greulich starb bereits 1726, in diesem Jahr übernahm sein Bruder Nikolaus die Mühle.

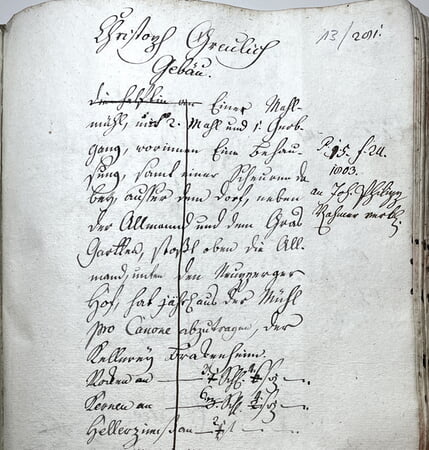

Weitere Greulich-Müller waren die beiden Söhne von Nikolaus, Jakob Friedrich und Johann Adam Greulich. Der letzte Müller mit diesem Namen war Christof Friedrich Greulich, geboren am 31.1.1768. Er wurde über die Grenzen Nordheims hinaus bekannt durch sein Wirken als Separatist. Ab etwa 1800 sprachen in Nordheim einige einzelne radikale Gläubige der Kirche das Recht ab, die allein heilbringende Lehre zu verbreiten. Sie vertraten die Meinung, jeder Gläubige sei selbst Priester und könne die Bibel eigenständig lesen und auslegen. Die Taufe ihrer Kinder nahmen sie selbst vor und sie ließen sie nicht mehr konfirmieren. Außerdem nahmen sie den Hut nicht mehr ab vor

Höherstehenden und duzten jedermann. Das war der Beginn der separatistischen Bewegung in Nordheim, die weit über Nordheim hinaus Kreise zog und Auswirkungen hatte und die ihr Zentrum in der Oberen Mühle hatte. Am 21. Juni 1802 starb Greulichs Frau Christina Johanna geb. Kachel im Alter von 28 Jahren an der Geburt ihres 7. Kindes. Bereits ein Jahr später verkaufte der erst 35jährige Greulich die Obere Mühle, die sein

Großvater 1723 gebaut hatte, an Philipp Rahmer. Danach folgen noch viele andere Besitzer als Müller auf der Oberen Mühle, u.a. Heinrich Rappold, Johann Martin Aßtfalk, Eberhard Aßtfalk, und 1820 kauft Johannes Ganzhorn, ein Müllersohn aus Döffingen bei Böblingen, die Obere Mühle.

Ganzhorn betrieb die Mühle nur 18 Jahre, das Ende der Müllerfamilie Ganzhorn war tragisch. Ein Jahr nach dem Kauf der Mühle heiratete Johannes Ganzhorn 1821 Christina Luise Dittis, die Tochter eines Müllers aus Kleinbottwar. Vom Februar 1822 bis zum 19. April 1837 kamen in der Familie Ganzhorn 12 Kinder zur Welt, 8 davon wurden erwachsen. Die Müllersfrau Christina Ganzhorn starb am 11.10.1837 im Alter von 37 Jahren, als Todesursache wird Nervenfieber angegeben, damit ist in der Regel Typhus gemeint. Sie hinterließ ihren Mann und 8 Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahren. Ganz schlimm wurde es für die Familie, als nur 5 Monate später, am 22.3.1838, der Vater Johann Ganzhorn an Lungenschwindsucht starb – vermutlich Staublunge durch seine Arbeit als Müller. Zur Nachlassregelung hielt sich im Sommer 1838 Wilhelm Ganzhorn, ein Vetter des Müllers Johann Ganzhorn, in Nordheim auf. Er war damals Gerichtsassistent und wurde später Oberamtsrichter in Aalen, danach in Neckarsulm. Vermutlich kümmerte er sich um die Nachlassabwicklung des elterlichen Vermögens der nun verwaisten und noch unmündigen Ganzhorn-Kinder. Wilhelm Ganzhorn (1818-1880) wurde v.a. bekannt als Dichter des Liedes „Im schönsten Wiesengrunde.“ Das Waisengericht verkaufte 1839 die Obere Mühle an Johann Adam Klotzbücher, der sie bereits nach drei Jahren wieder verkaufte. Von den acht Ganzhorn-Kindern wanderten 1852 und 1854 insgesamt vier nach Amerika aus.

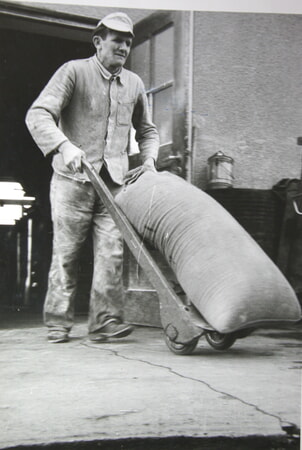

Die Arbeit eines Müllers war körperlich sehr anstrengend und durch die ständige Staubentwicklung des Getreides und des Mehles auch ungesund. Deshalb erreichten Müller selten ein hohes Alter, viele starben relativ jung. Ais Todesursache kann man im Sterbebuch dann häufig lesen:

Lungenschwindsucht, Entkräftung oder Auszehrung. Oft erlernten mehrere Söhne eines Müllers den Beruf des Vaters, aber nur einer oder zwei konnten die elterliche Mühle übernehmen. Die anderen Söhne mussten Ausschau halten, wo es eine Mühle zu kaufen gab. Da eine Mühle aber viel Geld kostete, musste sich der Käufer meistens Geld leihen um den Erwerb tätigen zu können. Wurde er dann krank oder gab es Ernteausfälle, dann blieb das erwartete Einkommen aus und der Müller war ruiniert. Er musste die Mühle verkaufen, oftmals mit Verlust.

Viel Arbeit und ein besonderes Ärgernis für den Müller war das Reinigen des Mühlkanals. Der Obermüller besaß einerseits das Wasserrecht, war dafür andererseits aber auch zuständig für die Sauberhaltung des Baches von den Salzlöchern (heute RRKV - Gelände) bis zur Brenngasse, das ist eine Strecke von etwa 1,3 Kilometer. Der Katzentalbach wurde früher häufig von den Anliegern als Entsorgungseinrichtung benutzt, und der Müller bzw. seine Helfer mussten allerlei Schmutz und Unrat aus dem Bach herausholen und entsorgen. Der letzte Müller auf der Oberen Mühle war Willy Haldenwang. Sein Großvater Georg Haldenwang hatte die Obere Mühle 1891 für 21 000 Mark gekauft. Er war inzwischen bereits der elfte Müller auf der Oberen Mühle nach dem Verkauf durch Greulich vor 88 Jahren. Georg Haldenwang stammte aus einer alten Müllerdynastie, die seit 1690 nachgewiesen ist. Zunächst in Ofterdingen auf der Schwäbischen Alb, ab 1720 waren die Vorfahren von Haldenwang Müller in Dagersheim bei Böblingen. Dort arbeitete er mit seinem Bruder auf der elterlichen Mühle, bis er 1891 die Obere Mühle in Nordheim kaufte. Diese war damals ziemlich heruntergekommen. Er schuf sich durch eine kleine Landwirtschaft und Fuhrdienste ein Zubrot, um existieren zu können. Die Mühle besaß früher zeitweise zwei oberschlächtige Wasserräder. Unter Müller Haldenwang wurde die Mühle nur noch mit einem Wasserrad betrieben, dieses hatte einen Durchmesser von 6,8m und war 0,95m breit. Zur Mühle gehörten 1 Gerbgang, 3 Mahlgänge, zeitweise auch eine Obstmühle und früher noch eine Schwingmühle (?). Nach dem Tod von Georg Haldenwang übernahm dessen Sohn August Haldenwang 1912 die Obere Mühle. 1923 wurde das Haus mit der Mühle abgebrochen und neu aufgebaut. Die Mühle wurde auf den damaligen neusten Stand gebracht, 1927 trat anstelle eines Mahlgangs ein Walzenstuhl. Der Vorteil eines Walzenstuhls lag in der wesentlich höheren Geschwindigkeit beim Mahlen und demgeringeren Verschleiß gegenüber Mahlsteinen. 1938 wurden die restlichen Mahlgänge durch Walzenstühle ersetzt. Das Mahlwerk bei Walzenstühlen besteht in waagrecht nebeneinanderstehenden, geriffelten oder glatten Walzen aus Porzellan oder Hartguss, die durch Gewicht oder Federkraft gegeneinandergedrückt werden und die Aufgabe des Mahlens anstelle der Mahlsteine übernahmen. Damit entfiel auch das aufwändige Schärfen der Mahlsteine.

Bis zu ihrer Elektrifizierung wurde die Obere Mühle allein durch die Wasserkraft des Katzentalbaches angetrieben. Etwa beim heutigen RRKV-Gelände teilte sich der Bach in ein Oberwasser und ein Unterwasser. Das Oberwasser war der Mühlkanal, der hinter den Häusern auf der Südseite der Schwaigerner Straße bis zur ehemaligen Metzgerei Böhler (heute Willis Bistro) floss. Der Mühlkanal kreuzte dann die Straße, wo er mit dicken Holzbohlen bedeckt war und traf bei der Mühle auf das oberschlächtige Wasserrad. Das über das Mühlrad herabstürzende Wasser machte viel Lärm, was für die Gemeindeschwester, die gegenüber im Kindergarten wohnte, anfangs immer etwas gewöhnungsbedürftig war. Die Obere Mühle hatte weniger Wasser zur Verfügung als die Untere Mühle. Bei wenig Wasser half früher zeitweise ein Dieselmotor aus, den später ein Elektromotor ersetzte. In der sogenannten Wasserstube unter dem Wasserrad hielten sich Forellen auf, die auch für Abwechslung auf dem Speiseplan der Müllersleute sorgten, die weitgehend autark waren. Alles was man zum Leben brauchte, wurde in und um die Mühle produziert. Neben ihrer kleinen Landwirtschaft besaßen sie auch noch allerlei Federvieh, Schweine und Kühe. Körnerfutter, Getreideabfall, Kleie usw. als Futter für das Vieh waren ja in einer Mühle reichlich vorhanden!

Mit der Bezahlung seiner Dienstleistung musste der Müller bei manchen Kunden oft länger warten, z.B. bis ein Kalb zum Verkauf kam und der Bauer wieder etwas bares Geld hatte. Die Zahlungsmoral wurde erst besser, als es ab 1934 die Milchgenossenschaft und ab 1939 die Weingärtnergenossenschaft gab. Die regelmäßigen Geldauszahlungen erleichterten den Bauern nun das Bezahlen des Müllers. Die Bauern brachten je nach Bedarf einige Säcke Getreide und ließen es für den Eigenbedarf mahlen, der Termin musste abgesprochen werden. Wollten sie weniger bezahlen, wurde „mindern“ vereinbart, das bedeutete, dass der Müller Getreide bzw, Mehl für sich einbehalten konnte. Manche Kunden waren deshalb aber misstrauisch, sie brachten sogar ihr Essen mit in die Mühle und blieben beim Mahlen persönlich anwesend, damit sie alles kontrollieren konnten. War das Getreide noch ziemlich frisch, dann war es u.U. zu feucht und musste auf dem Blechvordach vor der Mühle ausgebreitet und getrocknet werden bevor es gemahlen werden konnte. Damit Mäuse sich nicht in der Mühle niederließen, wurden mehrere Katzen gehalten, gegen Ratten half ein Gewehr! Für Kinder war es oft ein Vergnügen, in der Mühle zuzuschauen oder im Aufzug mitfahren zu dürfen.

Bei der Einnahme von Nordheim am Ende des II. Weltkrieges wurde die Obere Mühle am 4./5. April 1945 stark beschädigt. August Haldenwang war bereits im Mai 1944 gestorben. Nach der Kriegsheimkehr des Sohnes Willy wurde die Mühle 1945 wieder instandgesetzt und von Willy Haldenwang bis zu seinem Tod 1967 betrieben. Er kam durch einen tragischen Betriebsunfall in seiner Mühle ums Leben. Sein Tod bedeutete auch das Ende der Oberen Mühle, die von etwa 1724 bis 1967 insgesamt fast 250 Jahre in Betrieb war. 1975 wurde die Obere Mühle abgerissen. Auf dem ehemaligen Mühlenareal befinden sich heute mehrere Gebäude, unter anderem das Cafe Sörös, das ein Enkel von Willy Haldenwang betreibt.

Ulrich Berger